Elbe-Pegel ungewöhnlich niedrig für die Jahreszeit

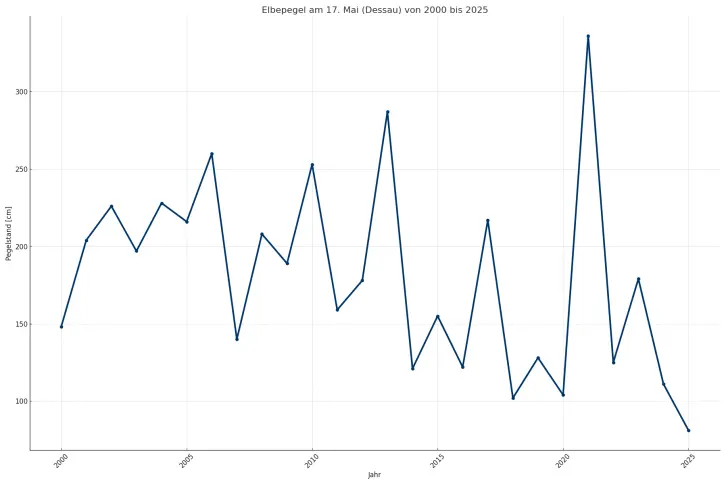

Der Elbepegel in Dessau ist heute auf 81 Zentimeter gefallen – das ist der niedrigste Stand an einem 17. Mai seit mindestens 25 Jahren. Sogar im Dürrejahr 2018 lag der Pegel an diesem Tag bei 102 Zentimetern.

Damit setzt sich ein Trend fort, der seit einigen Wochen zu beobachten ist: Die derzeitigen Pegel sind für die Jahreszeit zu niedrig und eher typisch für den Spätsommer. Zudem zeigt sich: Das Problem Niedrigwasser scheint bislang in Langfristprognosen systematisch unterschätzt worden zu sein.

Zu wenig Niederschlag, zu hohe Temperaturen

Zwei Faktoren erklären die aktuelle Entwicklung: Laut dem „Monatlichen Klimastatus“ des Deutschen Wetterdienstes gab es im Einzugsgebiet der Elbe seit einem halben Jahr zu geringe Niederschläge. Seit März haben für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen die Verdunstung verstärkt.

Für die Auen entlang der Elbe sind die niedrigen Pegel ein Problem.. Der Grundwasserstand passt sich nämlich zeitverzögert dem Wasserstand im Fluss an. Fällt dieser, bewegt sich das Grundwasser Richtung Fluss. Die Folge: In der Aue fehlt das Wasser, auf das deren Ökosystem angewiesen ist. In der Dürreperiode von 2018 bis 2020 ließ sich besichtigen, was das bedeutet: Selbst alte Eichen waren dem Stress nicht gewachsen und starben reihenweise.

Das könnte sich nun wiederholen: Der Dürremonitor des Leipziger Helmholtzzentrums für Umweltforschung weist bereits jetzt für weite Teile von Dessau-Roßlau eine „außergewöhnliche Dürre“ aus – die höchste Stufe.

Langfristszenarien laut UBA zu optimistisch

Sind niedrige Pegelstände das neue Normal? Eine klare Antwort gibt es nicht.

Ein Blick auf die Daten für den Pegel Dessau seit dem Jahr 2000 zeigt: Seit dem Abflussjahr 2001 ist der Wasserstand im Schnitt um drei Zentimeter pro Jahr gesunken. (Details zu Datenquellen und Methodik finden sich am Ende des Textes.) Betrachtet man hingegen nur die vergangenen zehn Jahre, hat sich der Trend umgekehrt – der Pegel ist im Schnitt um mehr als vier Zentimeter gestiegen.

Für eine belastbare Vorausschau reicht das nicht. Trotzdem wurde das schon versucht. Eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2021 kommentiert das mit beinahe ironischem Ton: „Wenn man eine solche Extrapolation bei der Elbe anwenden würde, gäbe es dort bald gar kein Wasser mehr.“

Das Bundesamt für Gewässerkunde in Koblenz bietet seit einiger Zeit Sechs-Wochen-Prognosen für einzelne Pegel an Rhein und Elbe an. Diese Modellierungen für Dresden und Barby zeigen übereinstimmend: Der Wasserstand wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einem Niveau bleiben, das eher dem des Spätsommers entspricht.

Für langfristige Szenarien – bis zum Ende des Jahrhunderts – liefert der DAS-Basisdienst Prognosen, in die Klimamodelle einfließen. Alle Simulationen zeigen: Über das Jahr hinweg wird künftig mehr, im Sommer jedoch weniger Wasser die Elbe hinunterfließen als bisher.

Ein weiteres allerdings eint all diese Berechnungen: Rückwirkend angewendet unterschätzen sie allesamt das Niedrigwasserphänomen systematisch. Dazu die bereits angeführte UBA-Studie: „Man muss sagen, dass die Modelle nicht immer die Trends simulieren, die wir die letzten Jahre beobachten konnten.“

Wie wurden die Daten ermittelt?

Grundlage sind Pegelmessungen seit dem 1. Januar 2000. Sie erfolgen viertelstündlich – rund 890.000 Einzelwerte flossen somit in die Berechnung ein. Für dereb Analyse wurde die statistische Methode der linearen Regression eingesetzt. Dabei wird eine gerade Linie durch die Messwerte gelegt, die deren Verlauf möglichste genau abbildet und aus der sich eine Entwicklung ablesen lässt.

Berechnet wurden die Trends auf Grundlage der Abflussjahre. In der Hydrologie beginnt das Abflussjahr jeweils am 1. November – so lassen sich typische saisonale Muster besser abbilden.

Links zu den Quellen

- Aktuelle und historische Daten für den Pegel Dessau. Download historischer Daten über den Link unterhalb des Diagramms

- Sechs-Wochen-Prognose der Bundesanstalt für Gewässerkunde

- Langfristszenarien: DAS-Basisdienst Klima und Wasser

- UBA-Studie „Niedrigwasser, Dürre und Grundwasserneubildung“

- Dürremonitor des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

- Monatlicher Klimastatus Deutschland des Deutschen Wetterdienstes